第2-4-1話:探している女の子

源さんに泣きつかれる形で、文は『八百源』の「@SHOP」登録を手伝うことになった。

「自慢? そんなもん、この道50年の俺の目利きに決まってらあ!」

ぶっきらぼうに話す源さんの声を、@SHOPは「承知しました。『店主の確かな目利きが自慢の八百屋』ですね」と、律儀に、そして少しだけ格好良く翻訳して登録していく。

商店街に、少しずつ「@SHOP」の仲間が増え始めていた。

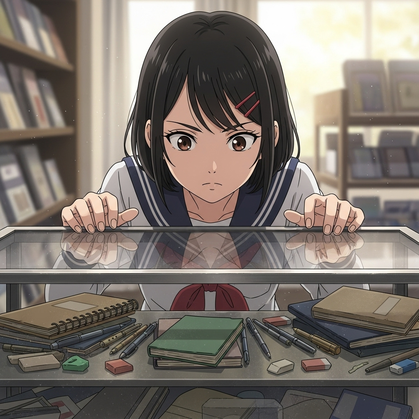

そんなある日の午後、星野文具店に、制服姿の女子高生が一人、ふらりと入ってきた。

彼女は、店の隅にある、少し埃をかぶったインク瓶が並ぶ棚や、ガラスケースの中の古い万年筆を、何かを探すように、熱心な眼差しで見つめている。

「何か、お探しですか?」

文が声をかけると、彼女は少し残念そうに首を振った。

「ううん、大丈夫。ありがとう」

そう言って、彼女は何も買わずに店を出ていった。

(何を、探してたのかな…)

文は、彼女の真剣な横顔が、なぜか心に残っていた。

最近増えた賑やかなお客さんとは違う、静かで、ひたむきな何か。

文は、彼女がまた来てくれるといいな、とぼんやり思った。

第2-4-2話:おじいちゃんのガラスペン

その週末。

文は、店の奥にある、普段は開けることのない倉庫の整理をしていた。

祖父が亡くなってから、ずっとそのままになっていた場所だ。

段ボール箱をどかすと、その下から、埃をかぶった小さな桐の箱が出てきた。

そっと蓋を開ける。

中には、ビロードの布に包まれて、一本の美しいガラスペンが眠っていた。

光にかざすと、繊細なガラスの螺旋がキラキラと輝く。

祖父が大切にしていた、もう今では作られていない品だ。

(おじいちゃん、これ好きだったなぁ…)

懐かしい思い出に、文の胸がきゅっとなる。

彼女は、ほとんど無意識に、ポケットからスマホを取り出した。

そして、桐箱の中で静かに光を放つガラスペンを、何気なく撮影した。

「@SHOP」に、日記をつけるように話しかける。

「見て、懐かしいペンが出てきたわ。

おじいちゃんの形見みたいなものね」

「とても綺麗なペンですね。

星野さんの、大切な思い出なんですね」

@SHOPが、静かに相槌を打つ。

その、まさに数秒後のことだった。

少し離れた町の図書館で、勉強していたあの女子高生のスマホが、静かに一度だけ震えた。

彼女は「@SHOP」のユーザーで、自分の「好きなものリスト」に『ガラスペン』『古いインク瓶』と、マニアックな単語を登録していたのだ。

画面に表示された通知には、こう書かれていた。

『あなたが好きな「ガラスペン」。

ほしふる商店街の星野文具店に、特別な一本が入荷したかもしれません。』

通知を開くと、そこには、文がたった今撮影した、桐箱の中で静かに光を放つ、古いガラスペンの写真が映し出されていた。

「…あった」

彼女は、息をのんだ。

第2-4-3話:あなただけの宝物

文が、ガラスペンをそっと元の箱に戻そうとした、その時だった。

店のドアが、勢いよくチリン!と鳴った。

息を切らして飛び込んできたのは、あの女子高生だった。

「あの…! スマホで見たんですけど、ガラスペン、見せてもらえますか!」

その必死な様子に、文は驚きながらも、さっきの桐の箱をカウンターの上に置いた。

そっと蓋を開けると、女子高生は「わ…」と小さな歓声を上げた。

彼女は、震える指で、そっとガラスペンに触れる。

「すごい…。

ずっと、探してたんです。

この、ねじりの入ったペン先…。

もう、どこにも売ってなくて…」

彼女は、自分がイラストを描くこと、そして、憧れのイラストレーターが使っていたのと同じ、このガラスペンをずっと探し続けていたことを、夢中で文に話してくれた。

「これ、ください!」

大切そうにペンを胸に抱く彼女の姿に、文も自分のことのように嬉しくなった。

祖父の宝物が、新しい主人の元で、新しい物語を紡ぎ始めるのだ。

閉店後、文は@SHOPに話しかけた。

「ありがとう。あの子、本当に喜んでくれたわ」

すると、穏やかな声が返ってきた。

「星野さんの『物語』が、それを必要としている人に届いただけです」

文は、ハッとした。

「@SHOP」は、ただ不特定多数に宣伝するだけのアプリではない。

お店の棚の片隅で眠っていた、たった一つの「宝物」と、それを心から欲している、たった一人の「誰か」を、ピンポイントで繋いでくれる。

ほしふる商店街が、ただの古い店の集まりではなく、訪れる人一人ひとりにとっての「宝探しの場所」に変わっていく。

そんな、温かくて、わくわくするような未来を、文は確かに感じていた。

コメントをお書きください