第1-2-1話:消えかけた“光”

『ワンチーム』の導入以来、テックフォレストのチームは順調そのものだった。

特に、高橋健太は、自分の得意なUIデザインの分野で才能を発揮し、生き生きと仕事に取り組んでいた。

マネージャーの佐藤理恵も、彼の活躍に目を細めていた。

だが、新しいプロジェクトが始まり、状況は少しずつ変わっていった。

高橋は、システムの根幹に関わる、プレッシャーの大きなコンポーネントの開発を任された。

期待に応えようと、彼は懸命に仕事に取り組む。

しかし、頻繁な仕様変更とタイトなスケジュールの間で、彼の心身は知らず知らずのうちに摩耗していった。

佐藤は、高橋の顔色が優れないことに気づいてはいた。

チャットでの返事が素っ気なくなったり、彼の書くコードにケアレスミスが増えたりしていることも。

(…少し、疲れが溜まっているのかしら。

でも、彼なら乗り越えてくれるはず)

彼を信頼しているからこそ、下手に干渉してプライドを傷つけたくない。

佐藤はそう考え、静かに見守ることにした。

しかし、高橋の心の中では、自信という光が、今にも消えかけていた。

彼は、ただ誰にも弱音を吐けないまま、一人きりで、終わりの見えないトンネルを歩いているような気分だった。

第1-2-2話:“得意”の処方箋

その日の午後。

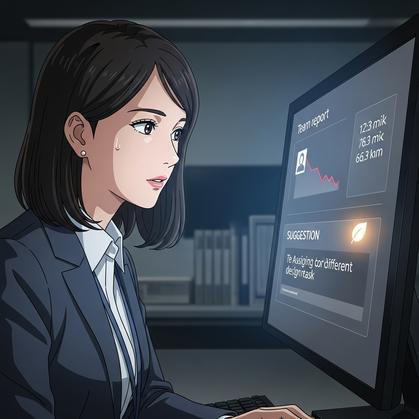

佐藤は、マネージャー専用のダッシュボードを眺めていて、ハッとした。

『ワンチーム』から、彼女だけに見える「インサイトレポート」が届いていたのだ。

『分析レポート:高橋健太様について

・直近3日間のコードコミット(保存)頻度が、平均値より22%低下。

・キーボードのタイピングにおける修正率(バックスペースキーの使用率)が41%増加。

・チャットログにおいて、「すみません」「問題」「難しい」等の単語使用率が増加傾向にあります』

それは、高橋が「声に出せずにいるSOS」を、データが静かに可視化した瞬間だった。

佐藤がどうすべきかと思案していると、まるで彼女の心を見透かしたかのように、『ワンチーム』が動いた。

チーム全体のタスクボードに、新しい緊急タスクが追加される。

【タスク名:プロジェクトロゴとUIコンセプトの緊急ブラッシュアップ】

そして、佐藤にだけ、プライベートな通知が届いた。

『提案:上記タスクは、迅速かつ高品質なデザインスキルが求められます。

高橋様のスキルプロファイルは、本タスクの最適任者であることを示しています。

一時的に担当変更することで、現在のタスクにおけるパフォーマンス低下のリスクを緩和し、かつ緊急の要望にも応えることが可能です』

佐藤は、そのあまりに自然で、優しい解決策に、静かに感嘆した。

彼女はすぐに高橋の席へ向かう。

「高橋くん、ごめんなさい、急な話で。

クライアントから、どうしても今日中に、UIコンセプトをもう少し良くしてほしいって要望が入っちゃって。

デザインセンスが必要なこの仕事、高橋くんしか頼める人がいないの。

今の作業を一時中断して、こっちを助けてくれないかしら?」

それは、彼の能力を高く評価し、頼りにしているという、紛れもない事実だった。

高橋は、少し驚いた顔をしたが、「わかりました。やります」と、力強く頷いた。

第1-2-3話:“ありがとう”の循環

プレッシャーのかかるコーディングから一時的に解放された高橋は、別人のような集中力を発揮した。

UIデザインは、彼の最も得意で、好きな仕事だ。

彼は、楽しみながら、しかし猛烈な勢いで作業を進め、その日の夜までに、誰もが息をのむほど洗練されたデザイン案を完成させた。

翌朝。

佐藤が、その新しいデザイン案をクライアントに見せると、電話の向こうから、手放しの称賛が聞こえてきた。

佐藤はすぐに、チーム全員が見える『ワンチーム』のチャットチャンネルに書き込んだ。

「【朗報です!】

クライアントが、新しいUIコンセプトを絶賛していました!

これは、急な依頼にもかかわらず、最高の仕事をしてくれた高橋くんのおかげです。

高橋くん、本当にありがとう!」

そのメッセージに、チームのメンバーから、称賛のリアクションアイコンや、「すごい!」「さすがだね!」といったコメントが次々と続く。

高橋は、自分のデスクで、その感謝の連鎖を、少し照れくさそうに、しかし嬉しそうに眺めていた。

自分は、このチームに必要な人間なのだ。

その当たり前の事実が、乾いた心に温かく染み渡っていく。

コメントをお書きください